2025/10/14

【前編】「なぜ」を問い直す。ブランド「戦略」の基本構造とは?

なかじま

日々「ブランド戦略」に向き合っている皆さま、その「戦略」は本当に目的達成に貢献できているのでしょうか?

今回は、ブランディング・ディレクター、クリエイティブ・ディレクターとして数多くの企業を支援されてきた工藤拓真氏に、その根幹にある「戦略」の考え方をお伺いしました。華々しいクリエイティブの裏側に隠された、地道ながらもブランドを成功に導くための「型」と「問い」についてお話を伺います。

工藤 拓真ブランディング・ディレクター/ クリエイティブ・ディレクター ㈱dof執行役員/㈱BRANDFARM代表/ 株式会社YAMAP社外取締役/ 多摩美術大学統合デザイン学科講師他

電通を経て、ブランディングを起点に、事業開発、商品開発、広告制作等のディレクションに従事。資生堂マキアージュやUNIQLOスポーツなどのリブランディング。TAXI GOや伊藤忠商事などのコミュニケーション戦略。NewsPicksやTOYOTAなどの新事業開発。サントリーや三菱鉛筆uniballなどの商品開発。タクシー番組『ひみつのプライム』やTokyo Motor Show2017などの番組企画ディレクションと、幅広く活躍。自著に『進撃の相談室ー 13歳からの「戦略論」(講談社)』など。

目次

Plan/f

まず、工藤さんが考える「ブランディング」をお聞かせください

工藤 拓真さん(以下・工藤さん)

ブランディングとは、私個人の定義として、「記憶の箱を創る」活動だと考えています。記憶の箱とは、買い手と売り手の間で築かれ、双方の認識に影響を与えるものです。この箱には、過去からの関係性が蓄積され、未来への期待値がにじみ出るものだと考えます。

マーケティングが短期的な取引を促すのに対し、ブランディングは「時間の芸術」「時間の産物」です。顧客の頭の中に残る過去の経験をどのように変化させるかがブランディングかと思います。

Plan/f

「記憶の箱を創る」活動と定義するブランディングにおいて、「ブランド戦略」とはどのように捉えるべきでしょうか?

工藤さん

そもそも「戦略」とは何か、という議論から始めるべきだと考えています。例えば、ホームページを改修する、広告を打つといった具体的な施策を取り組む際に、「なぜそれをやるのか」という本質的な問いが曖昧になっているケースをよく見ます。その結果、ただお金を使って終わってしまうことも少なくありません。

このように目的が曖昧になってしまうのは、そもそも戦略が不在だからです。戦略なき依頼は、作り手側が『面白い』と評価するものと、消費者に深く受け入れられ、実際の数字に繋がるものとの間に大きなギャップを生じさせてしまいます。

「戦略」という言葉は、しばしば「ロジカルシンキング」と混同されがちです。ロジカルシンキングが「AならばB、BならばC」と論理的に考えることだとすれば、戦略思考はシンプルに「どうやったら勝つか」を考えることです。私の経験上、本当に優れた戦略家は、常識から外れた突飛な発想をする一方で、「こうやったら勝てるでしょ」という本質をシンプルに突いてきます。それを論理的にどう実現するかは、後からついてくる話です。

Plan/f

では、その「どうやったら勝つか」を考える良い戦略家には、どのような共通点があるのでしょうか?

工藤さん

良い戦略家が確実に持っている要素が3つあると思います。

重要なのは、これらの要素が掛け算で成り立っているということです。発想力がないと実現力があってもつまらない結果に終わってしまいますし、発想力があっても実現できないと口先だけで終わってしまいます。さらに、発想力と実現力があっても再現できないと「一発屋」で終わってしまいます。多くの企業にとって、一発屋で終わることは大きなリスクなのです。

私は特に「再現力をいかに高めるか」に焦点を当てたいと思います。再現力は、成功した人にとっては当たり前すぎて議論に上がりにくい能力ですが、ここを鍛えることで、どんな会社でも着実に成果を出せるという実感があります。

Plan/f

「再現力」を高めるために、具体的なフレームワークなどはありますか?

工藤さん

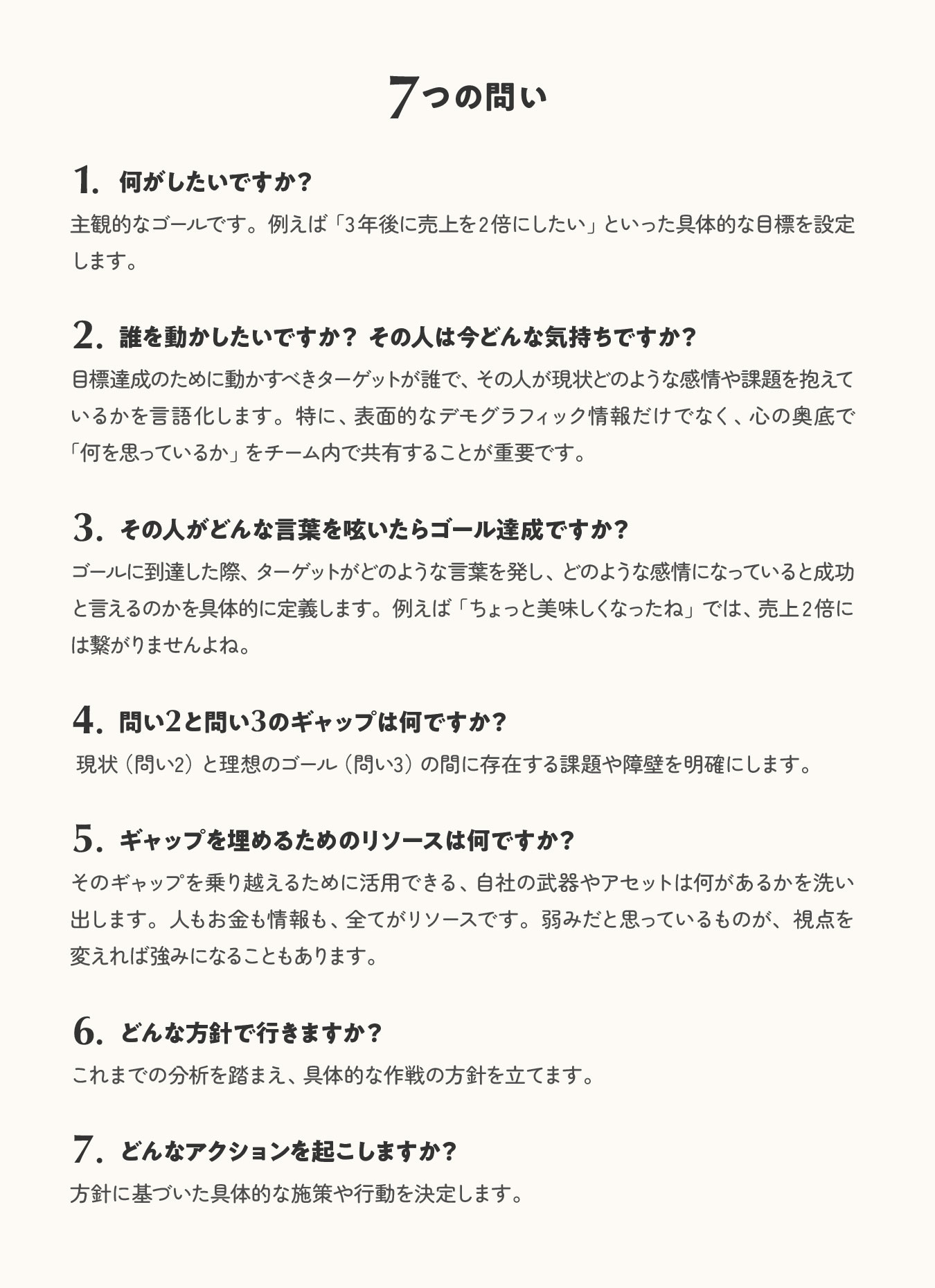

再現力を鍛える一つの手法が、デカルトの思想にもある「分解する」ことです。私は、どんな業種業界でも使える「7つの問い」というフレームワークを活用しています。これは、ブランド戦略を立てるための羅針盤となるものです。

この7つの問いは、ブランド戦略に限らず、人事戦略など他の領域にも応用できる普遍的なものです。大事なのは、これを形式的に埋めるだけでなく、自分たちのプロジェクトにどう当てはめて考えるかです。この問いを考えることで、今まで見えていなかった「足りないピース」を発見できるはずです。闇雲に施策を打つのではなく、「なぜ」を問い直し、この基本構造に沿って考えることで、より再現性の高い戦略を立てることができるでしょう。

ただし、フレームワークはあくまでツールです。それに乗っかりすぎるだけでなく、常に自社の状況に合わせて柔軟に考える視点も忘れてはいけません。

―工藤さん、ありがとうございました。

本編では、ブランドを成功に導くための「戦略」の基本構造と「7つの問い」についてお伺いしました。後編では、その戦略的思考を、ブランドをドライブする重要な要素である「ファン」との関係構築にどう活かすかに迫ります。後編はこちら!

編集者なかじま

ブランディングの学びとして聞いていたVoice「本音茶会じっくりブランディング学」で工藤さんに出会い、すっかりファンに。念願のインタビューが実現しました。「型」を身につけ、幸せな「記憶の箱」を創っていきたい。そんな想いでいっぱいです。

![]() 注目のキーワード

注目のキーワード

![]() 人気の記事

人気の記事